教員インタビュー

社会デザイン研究科 丸山俊一特任教授

2025/02/28

教員

OVERVIEW

2024年4月に特任教員として着任された、NHKエンタープライズのエグゼクティブ・プロデューサーでもある丸山俊一先生に、本研究科の印象やプロデューサーとしての原点、社会デザイン学についてのお考えをうかがいました。

聞き手 長 有紀枝(社会デザイン研究科委員長・教授/社会学部教授)

思考のツールとしての映像

長 丸山先生は、「爆笑問題のニッポンの教養」や「欲望の資本主義」「世界サブカルチャー史 欲望の系譜」など、大変特長のある番組作りをされてこられました。どのような問題意識が、先生をこうした分野(あるいは番組作り)に駆り立てたのでしょう?

丸山 「教養番組」というと何か確立したジャンルがありそうですが、実感としては、「私たちは今、どんな時代、どんな社会に生きているのか?」という素朴な問いをその都度のテーマと線で結び、ディレクターたちとの対話と試行錯誤がそれぞれの形をとってきたというところだと思います。どの企画も、走りながら考えてきた結果という感覚があります。映像を「思考のツール」とし、「問い」と「仮説」をどう立てるか?視聴者の皆さんと共に考えるフレームをどう共有できるか?ベースにある問題意識は変わることがありません。

長 それは、先生のご経歴と関係があるのでしょうか?ご経歴を拝察すると、丸山先生は、1962年に長野県にお生まれになり、慶應義塾大学の経済学部に進学されました。同時に東大の駒場にも通われたとか。どのようなきっかけがおありだったのでしょうか。

丸山 学生だった当時80年代は良くも悪くも「日本的経営」がもてはやされ、「いい学校」「いい会社」という流れで「終身雇用」の大企業を目指すことが「人生の正解」のような空気が日本社会全般にありました。そんな時代の「本流」にどうも馴染めないと感じるタイプとしては、大学こそ試行錯誤の貴重なラストチャンスのように思われたのです。就職の為の承認を得るというのではなく、自らの複数の可能性を開く為の場とする為には?そんな思いから籍のある慶應に通いつつ、もう一つ東大教養学部もウロチョロしていました。日吉も三田も、駒場も、実に風通しの良いキャンパスで、友と対話し、歩きながら考える日々を送れたことに感謝しています。あの頃、様々な知を、ジャンルを超えて吸収できたことが、その後の人生の原動力となっているのかもしれません。

長 その後、NHKに入局されたわけですが、先生はもともと放送メディアにご関心があったのでしょうか。また、最初の配属先に、テレビ番組制作ではなくラジオ第2放送を志望なさっていたともお聞きしています。珍しいご選択だったのではないかと思いますが。

丸山 そうですね、同期の新人ディレクターが自己紹介する場で、多くが「NHK特集」や「大河ドラマ」などの志望を口にする中、珍しがられた記憶があります。当時のNHKラジオ第2には、様々な分野の最前線を走る人々からシンプルにフラットに話を引き出すスタイルの「教養番組」がありました。アカデミックな関心とジャーナルな問題意識、その両方をラジオという媒体で満たそうと考えていたわけです。駆け出しの新人でも小さなコーナーの演出をしたり、わずかなスペースでも自分で記事が書けたりと、なんとか表現の試行錯誤をする場を持てるのではないかというところからメディアへの志望も始まっていたのですが、自らの問題意識と社会の課題との間に連続性を見出せる場を探すのに必死だったのだと思います。収録機を担いで一人インタビューに出かけ、ハサミ片手にテープをつぎはぎし自分で編集、放送にこぎつける。そうした過程にこそリアリティを感じられるというか、制作の過程で考えることができる日々に可能性を感じていました。結果的には、ラジオは新人時代に少しだけ経験し、基本テレビばかりの日々となりましたが、今でも僕が着想する企画は実はラジオ的だなと思うことがよくあります。

長 プロデューサーとして最初に手掛けた「英語でしゃべらナイト」という番組が、先生の番組作りの大きな転換点になったと伺いました。どういうことでしょう。

丸山 あの番組は、グローバル化が叫ばれる時代に視聴者の皆さんに英語に親しんでいただく意図もあったわけですが、毎週制作を通して僕の心の中で明確になっていったのは、企画の核心は「異文化コミュニケーション」だという思いでした。毎回スタジオにゲストの方をお迎えし、思わぬところで英語を使うことになった体験談、失敗談などをお聞きし、司会のパックンが話を膨らませていくバラエティーでしたが、コミュニケーションとは、そもそも言語の問題なのかという本質的な問いが生まれたのです。単に文法通りの正しさなどの問題ではなく、まったく異なる背景、文化を持つ他者同士が出会う時、「わかり合う」とは一体どういうことなのか?その探究ではないかと。すると、単に言語表現の問題などを超えて人間の認識のあり方や他者性の受容の本質まで考察の射程に入ってきます。対話の可能性にもあらためて気づくわけです。きれいなオチがある話よりもリアルな体験談、そのフラグメントの方が想像力も広がり説得力を持つこともあるという発見です。そうなると、番組にも、そもそも起承転結をつける必要があるのだろうかと。根本の理念がブレさえしなければ、「起承転結」などなくても、「起承転々」で良い、他者同士がその異質さを認め合う過程自体に発見があり、表現となるという感覚が自分の中に芽生えたことは大きかったですね。

こうした経験から、「爆笑問題のニッポンの教養」という番組も生まれました。たとえば哲学の教授と、自身の笑いの哲学を持つ太田光さんが侃侃諤諤の議論をする…、これも「異文化コミュニケーション」ではないか、と。その後も、異と異を持つ方同士がぶつかり合う中、どこまでがわかり合えるか、そのプロセスを丁寧に記録し視聴者の皆さんに両者の間に参加していただく感覚で番組は成立するという確信が生まれ、その開かれた精神が「ニッポンのジレンマ」や、現在の「欲望の資本主義」「世界サブカルチャー史」などにもつながっています。

かつては、問題に行き詰まったとき西欧諸国の「先進」事例のケーススタディでもある程度説得力を持つことができました。しかし、現代は日本が課題先進国と言われるような状況です。正解がない中で視聴者の皆さんと「問い」を共有する時代になってきているのがこの四半世紀ぐらいではないかと思います。定型に則って完成形を目指すような仕事の仕方が苦手で、常にフラットに現象を捉え、現在進行形の対話のプロセスまで開示していく姿勢を好んでいた変わり者のマインドに、皮肉なことに時代が追いつきマッチし始めた、という言い方もできるのかもしれません。

丸山 「教養番組」というと何か確立したジャンルがありそうですが、実感としては、「私たちは今、どんな時代、どんな社会に生きているのか?」という素朴な問いをその都度のテーマと線で結び、ディレクターたちとの対話と試行錯誤がそれぞれの形をとってきたというところだと思います。どの企画も、走りながら考えてきた結果という感覚があります。映像を「思考のツール」とし、「問い」と「仮説」をどう立てるか?視聴者の皆さんと共に考えるフレームをどう共有できるか?ベースにある問題意識は変わることがありません。

長 それは、先生のご経歴と関係があるのでしょうか?ご経歴を拝察すると、丸山先生は、1962年に長野県にお生まれになり、慶應義塾大学の経済学部に進学されました。同時に東大の駒場にも通われたとか。どのようなきっかけがおありだったのでしょうか。

丸山 学生だった当時80年代は良くも悪くも「日本的経営」がもてはやされ、「いい学校」「いい会社」という流れで「終身雇用」の大企業を目指すことが「人生の正解」のような空気が日本社会全般にありました。そんな時代の「本流」にどうも馴染めないと感じるタイプとしては、大学こそ試行錯誤の貴重なラストチャンスのように思われたのです。就職の為の承認を得るというのではなく、自らの複数の可能性を開く為の場とする為には?そんな思いから籍のある慶應に通いつつ、もう一つ東大教養学部もウロチョロしていました。日吉も三田も、駒場も、実に風通しの良いキャンパスで、友と対話し、歩きながら考える日々を送れたことに感謝しています。あの頃、様々な知を、ジャンルを超えて吸収できたことが、その後の人生の原動力となっているのかもしれません。

長 その後、NHKに入局されたわけですが、先生はもともと放送メディアにご関心があったのでしょうか。また、最初の配属先に、テレビ番組制作ではなくラジオ第2放送を志望なさっていたともお聞きしています。珍しいご選択だったのではないかと思いますが。

丸山 そうですね、同期の新人ディレクターが自己紹介する場で、多くが「NHK特集」や「大河ドラマ」などの志望を口にする中、珍しがられた記憶があります。当時のNHKラジオ第2には、様々な分野の最前線を走る人々からシンプルにフラットに話を引き出すスタイルの「教養番組」がありました。アカデミックな関心とジャーナルな問題意識、その両方をラジオという媒体で満たそうと考えていたわけです。駆け出しの新人でも小さなコーナーの演出をしたり、わずかなスペースでも自分で記事が書けたりと、なんとか表現の試行錯誤をする場を持てるのではないかというところからメディアへの志望も始まっていたのですが、自らの問題意識と社会の課題との間に連続性を見出せる場を探すのに必死だったのだと思います。収録機を担いで一人インタビューに出かけ、ハサミ片手にテープをつぎはぎし自分で編集、放送にこぎつける。そうした過程にこそリアリティを感じられるというか、制作の過程で考えることができる日々に可能性を感じていました。結果的には、ラジオは新人時代に少しだけ経験し、基本テレビばかりの日々となりましたが、今でも僕が着想する企画は実はラジオ的だなと思うことがよくあります。

長 プロデューサーとして最初に手掛けた「英語でしゃべらナイト」という番組が、先生の番組作りの大きな転換点になったと伺いました。どういうことでしょう。

丸山 あの番組は、グローバル化が叫ばれる時代に視聴者の皆さんに英語に親しんでいただく意図もあったわけですが、毎週制作を通して僕の心の中で明確になっていったのは、企画の核心は「異文化コミュニケーション」だという思いでした。毎回スタジオにゲストの方をお迎えし、思わぬところで英語を使うことになった体験談、失敗談などをお聞きし、司会のパックンが話を膨らませていくバラエティーでしたが、コミュニケーションとは、そもそも言語の問題なのかという本質的な問いが生まれたのです。単に文法通りの正しさなどの問題ではなく、まったく異なる背景、文化を持つ他者同士が出会う時、「わかり合う」とは一体どういうことなのか?その探究ではないかと。すると、単に言語表現の問題などを超えて人間の認識のあり方や他者性の受容の本質まで考察の射程に入ってきます。対話の可能性にもあらためて気づくわけです。きれいなオチがある話よりもリアルな体験談、そのフラグメントの方が想像力も広がり説得力を持つこともあるという発見です。そうなると、番組にも、そもそも起承転結をつける必要があるのだろうかと。根本の理念がブレさえしなければ、「起承転結」などなくても、「起承転々」で良い、他者同士がその異質さを認め合う過程自体に発見があり、表現となるという感覚が自分の中に芽生えたことは大きかったですね。

こうした経験から、「爆笑問題のニッポンの教養」という番組も生まれました。たとえば哲学の教授と、自身の笑いの哲学を持つ太田光さんが侃侃諤諤の議論をする…、これも「異文化コミュニケーション」ではないか、と。その後も、異と異を持つ方同士がぶつかり合う中、どこまでがわかり合えるか、そのプロセスを丁寧に記録し視聴者の皆さんに両者の間に参加していただく感覚で番組は成立するという確信が生まれ、その開かれた精神が「ニッポンのジレンマ」や、現在の「欲望の資本主義」「世界サブカルチャー史」などにもつながっています。

かつては、問題に行き詰まったとき西欧諸国の「先進」事例のケーススタディでもある程度説得力を持つことができました。しかし、現代は日本が課題先進国と言われるような状況です。正解がない中で視聴者の皆さんと「問い」を共有する時代になってきているのがこの四半世紀ぐらいではないかと思います。定型に則って完成形を目指すような仕事の仕方が苦手で、常にフラットに現象を捉え、現在進行形の対話のプロセスまで開示していく姿勢を好んでいた変わり者のマインドに、皮肉なことに時代が追いつきマッチし始めた、という言い方もできるのかもしれません。

ハザマの思考と社会デザイン

長 これまで「映像」のお話を中心にうかがってきましたが、丸山先生は現在、文芸誌『群像』(講談社)に、10頁と比較的長い文章の連載をお持ちです(2025年1月に書籍化)。タイトルは、「ハザマの思考」。タイトルに込めた思いをお聞かせくださいますか? また「ハザマ」はカタカナですね?

丸山 「教養番組」の制作をしている人間ゆえの思い、葛藤などを言葉にと、編集者の方からお話をいただいたとき思いついたのが、「ハザマの思考」でした。映像と活字、音楽と言葉、情報と教養など、ジャンルやカテゴリーの狭間からこぼれ落ちるもの、はみ出すズレにいつも無意識で感じている可能性を再発見する機会になれば、と。

日本語は、中国から入って来た言葉を、漢字、カタカナ、ひらがなに「分解」して表現手段として実用化した歴史を持っていますよね。その都度、その使い分けに言外のニュアンスが孕まれるという、西欧の多くの言語に比べて実に面白い、多様な表現様式を備えていると思います。「狭間」ではなく「ハザマ」とすることである種の軽みがそこに生まれ、従来の「狭間」とは異なる外来のイメージを纏わせることができるなど意図しているわけですが、こうしたちょっとした遊び心を感じることが表現の喜びの原点にあるように感じています。自己満足かもしれませんが(笑)。『群像』は、伝統的に進取の精神に富んだ文芸誌で、書き手の問題意識が赴くまま、自由な論考を受け入れてくれます。様々なジャンルを横断しつつ、学術的な論考とエッセイのハザマを楽しませてもらっています。

長 丸山先生にとって、文章を書かれる、活字にまとめる、というのはどのような意味がありますか?

丸山 映像は、大事なものを考える手段の一つですが、言葉、活字にあっては、当然読めば読んだことを、今度はアウトプットするという循環も生まれます。これも自らとの対話です。書くという行為も、考えることを楽しむ大事なプロセスです。言葉にしてみる過程が、思いも寄らぬところにまで自らの思考を連れていってくれることの面白さを感じています。

言語というものが思考に、人間の認識にもたらしているものは大きいですね。こうした領域の話は、心理学、精神分析、言語学、哲学などからのアプローチのみならず、AI社会論などとも繋がってくる話ですね。

長 加えて本年から、本研究科の特任教員に着任されました。社会デザイン研究科や立教大学、社会人大学院の印象をお聞かせください。

丸山 様々な専門性をお持ちの先生方が、勿論その足場にしっかりと立脚しながらも、複眼的な視点を持ち、対話から新たな発想、研究を展開し、洞察を深めていこうとされていて、非常に風通しの良い場所だなと感じます。キャンパスもいつも伸びやかな風が流れているイメージがあっていいですね。正門から緑のチャペルを潜り抜けるときも背筋が伸びる感覚がありますが、11号館から西に向かって伸びる道も、歩きながら考える、良き空間です。

たとえば土曜の午後、それぞれのテーマ、問題意識を持つ人々が三々五々集う社会人大学院という場も、大学という学びの場の原点に帰ったようで、そうした場で一緒にものを考える幸せを感じています。学生の皆さんにリスペクトを抱きながら、キャンパスに足を踏み入れる時、こちらも襟を正す思いでいます。

丸山 「教養番組」の制作をしている人間ゆえの思い、葛藤などを言葉にと、編集者の方からお話をいただいたとき思いついたのが、「ハザマの思考」でした。映像と活字、音楽と言葉、情報と教養など、ジャンルやカテゴリーの狭間からこぼれ落ちるもの、はみ出すズレにいつも無意識で感じている可能性を再発見する機会になれば、と。

日本語は、中国から入って来た言葉を、漢字、カタカナ、ひらがなに「分解」して表現手段として実用化した歴史を持っていますよね。その都度、その使い分けに言外のニュアンスが孕まれるという、西欧の多くの言語に比べて実に面白い、多様な表現様式を備えていると思います。「狭間」ではなく「ハザマ」とすることである種の軽みがそこに生まれ、従来の「狭間」とは異なる外来のイメージを纏わせることができるなど意図しているわけですが、こうしたちょっとした遊び心を感じることが表現の喜びの原点にあるように感じています。自己満足かもしれませんが(笑)。『群像』は、伝統的に進取の精神に富んだ文芸誌で、書き手の問題意識が赴くまま、自由な論考を受け入れてくれます。様々なジャンルを横断しつつ、学術的な論考とエッセイのハザマを楽しませてもらっています。

長 丸山先生にとって、文章を書かれる、活字にまとめる、というのはどのような意味がありますか?

丸山 映像は、大事なものを考える手段の一つですが、言葉、活字にあっては、当然読めば読んだことを、今度はアウトプットするという循環も生まれます。これも自らとの対話です。書くという行為も、考えることを楽しむ大事なプロセスです。言葉にしてみる過程が、思いも寄らぬところにまで自らの思考を連れていってくれることの面白さを感じています。

言語というものが思考に、人間の認識にもたらしているものは大きいですね。こうした領域の話は、心理学、精神分析、言語学、哲学などからのアプローチのみならず、AI社会論などとも繋がってくる話ですね。

長 加えて本年から、本研究科の特任教員に着任されました。社会デザイン研究科や立教大学、社会人大学院の印象をお聞かせください。

丸山 様々な専門性をお持ちの先生方が、勿論その足場にしっかりと立脚しながらも、複眼的な視点を持ち、対話から新たな発想、研究を展開し、洞察を深めていこうとされていて、非常に風通しの良い場所だなと感じます。キャンパスもいつも伸びやかな風が流れているイメージがあっていいですね。正門から緑のチャペルを潜り抜けるときも背筋が伸びる感覚がありますが、11号館から西に向かって伸びる道も、歩きながら考える、良き空間です。

たとえば土曜の午後、それぞれのテーマ、問題意識を持つ人々が三々五々集う社会人大学院という場も、大学という学びの場の原点に帰ったようで、そうした場で一緒にものを考える幸せを感じています。学生の皆さんにリスペクトを抱きながら、キャンパスに足を踏み入れる時、こちらも襟を正す思いでいます。

研究と対話、思考の時を

長 サブカルチャーについて詳しい丸山先生に、NHKのあるシブヤに対してイケブクロについての印象をお聞かせくださいますか。(池袋が丸山先生のあらたな現場になるというようなことがあるでしょうか?)

丸山 渋谷、新宿、池袋…、僕は今藝大にも関わっていますので上野までそこに入れたくなりますが、皆それぞれ、街の色があって面白いですよね。池袋は、世代を超えてマニアックな趣味性、それこそサブカルチャー的な自由度の高い解放感を感じます。

60年代は新宿、70年代は原宿、80年代渋谷、さらに90年代秋葉原…、と若者の街は移っていったわけですが、このネット時代は前世紀のような形は取らないにせよ、21世紀的な要素を纏わせた上で、「今池袋が面白い」ということになっていく可能性を秘めた街なのかもしれませんね。

長 「社会デザイン学」と丸山先生の番組づくりに、あるいはお書きになられるものとの接点のようなものがあるでしょうか?先生が授業という形で、学生のみなさんに伝えたいのはどんなことでしょうか。

丸山 番組作りも原点は対話の精神にあるという話をしましたが、まさにこの学びの場も対話の可能性に満ちた、豊かな化学反応を生む場だと感じます。異なるテーマを抱える仲間たちの研究に同一の課題を発見したり、分析を共有する過程で同じ構造を見出したり、さらには異質な発想に刺激を受けたりと思考を深めていく過程は、他者のまなざしと自己の内省と、まさに対話の連続です。そもそも「社会」×「デザイン」という概念の掛け算自体が、新たな異文化コミュニケーションの対話を感じさせますよね。「社会デザイン」という新たなフィールドにあって、学生の皆さんと共に僕もフラットに対話させてもらえる喜びがあると感じます。教える/教えられるというより、共に学び探究するという感覚、その喜びです。

様々な背景、様々な学びのモチベーション、そして問題意識を皆さんお持ちだと感じます。この多様な背景、個性を尊重し合い、それぞれがそれぞれのスタイルで自らの課題に挑み、それぞれの結果を出していって欲しいと願っています。シンプルに言えば、皆さん一緒に知のマラソンを走り続けましょう、ということになりますね。ただし、無理することなく楽しみながらそれぞれのペースで、というのも大事なポイントだと思いますが。

長 「教養」番組に深くに携わってこられた丸山先生は、社会人が学ぶことの意味や意義をどうお考えになられますか?(先生が考える「教養」とは何でしょう?)

丸山 「教養」には単なる知識、情報ではなく、ある事象を常にメタレベルで捉えられたり、オルタナティブな価値を見つけられたりという、奥行きある知性というイメージを抱いています。自分を固定化させず、原初に持っているエネルギーを大事にしながら、その開放と発動に際して柔軟性を忘れないための作法という言い方もできるように考えます。

最近はAIやデジタル技術と社会との関係性などについてもよく考えるのですが、AIがこの世界をどう捉えるか、そこに新たなリアリティ、認識の形が示される面白さに期待すると同時に、その一方、人間の精神構造がAIを無意識に模倣していってしまうことについての警戒感も持ちます。後者の危惧については、哲学、社会学、科学…様々な分野の皆さんからもよくお聞きする話です。たとえば、アメリカで近年話題の「ポリティカルコレクトネス疲れ」など、「正しい」概念が一人歩きし原理主義的になってしまうことで逆説的に働き、過剰適応を招いて、かえって息苦しい社会を生んでしまうような皮肉な状況につながっていることもあるように思います。AIとの向き合い方にも、そうした現象と重なる問題が潜んでいます。現実社会の複雑性に耐え切れず、AIが提示する「正解」に頼り、委ねることに慣れていくうちに自ら考えることを放棄する人々が増え、社会の硬直化も進んでいくことの怖さがそこにあります。そこにあるのは、人間の精神構造、認知の誤謬です。ともすれば環境に慣れてしまい、「見たいようにしか見ない」人間の性には自覚的でありたいと思っています。そうした視野狭窄を破壊するのも、教養のはずですね。仮にねじれた状況が生まれても、焦れることなく飄々と、ユーモアを忘れず対処できる柔軟性を、伸びやかな知性を鍛え続けたいものだと思います。

平易な比喩で言えば、「正解」を早く求められる時代だからこそ大事にしたいのは、「頭の良さ」より「頭の強さ」という言い方になるでしょうか。博覧強記であったり、パッと質問にきれいに回答したりというような目から鼻に抜ける優秀さではなく、あるとき疑問に感じたり、引っ掛かりを持ったりした問いを、ずっと忘れず考え続けられること。その答えが出るのは、ときには一〇年、二〇年ということもあったとしても、です。僕自身、子どもの頃に感じ考えたことが変形して、気づけば映像企画になったり、文章になったりということの繰り返しです。無意識の中に眠っているフラグメントが発酵して、あるとき思わぬ偶然から化学反応を起こし、新たなアイデアとなる…、そんな長い時を待てる胆力も大事なのではないでしょうか?その胆力も決して理屈で考えるようなものでもなく、身体に染み付いた子どもの頃目を輝かせた原初の体験につながるものと直感します。

たとえば精神的に疲れ、世の中に対して否定的になっている人でも、幼い頃初めてこの世界を認識できたとき、大いなる喜びに満ち溢れていたのではないか?そう想像してしまうのです。あどけない目をしていたときの子どもの頃の生命力が誰しも心の奥底に眠っているとしたら、それを取り戻せるのも、教養の力なのではないかと。子どもの頃の無垢な心、弾力性ある精神…そうしたものをいくつになっても思い出せれば…、そこに立ち返れる力、立ち返って生きる力を取り戻せるということ、その術となるのも教養の力なのかもしれません。

長 最後に、ただいま興味をお持ちのテーマ、これから掘り下げていきたい領域などがありましたらお聞かせください。

丸山 ポスト産業資本主義と言われる現代の経済、社会の行方、AI時代の人々の精神性の所在、サブカルチャー的な視点まで踏まえた社会、国家のありよう、デジタル時代に育まれるべき創造性とは?など、様々な領域、方向性で、探究したいテーマも多岐にわたっていますが、あえてひと言にすれば、社会と個人の間にある力学、そして人間という不思議な存在、その本質を探究し続けたいということになるでしょうか。

「社会デザイン」という学のありよう自体が、僕の勝手なイメージですが、アカデミズムとジャーナリズムのハザマ、分析と総合の往復運動という感覚があります。物理学が相対性理論、量子論へと更新されていったように、大きな時代の曲がり角の中で、社会科学、人文科学の方法論、思考のフレーム自体が更新されていく状況を楽しみながら、本質に目を凝らせるよう、精進し続けたいと思っています。

ご一緒に、研究と対話、思考の時を共有できますように。どうぞ、よろしくお願い致します。

以上

丸山 渋谷、新宿、池袋…、僕は今藝大にも関わっていますので上野までそこに入れたくなりますが、皆それぞれ、街の色があって面白いですよね。池袋は、世代を超えてマニアックな趣味性、それこそサブカルチャー的な自由度の高い解放感を感じます。

60年代は新宿、70年代は原宿、80年代渋谷、さらに90年代秋葉原…、と若者の街は移っていったわけですが、このネット時代は前世紀のような形は取らないにせよ、21世紀的な要素を纏わせた上で、「今池袋が面白い」ということになっていく可能性を秘めた街なのかもしれませんね。

長 「社会デザイン学」と丸山先生の番組づくりに、あるいはお書きになられるものとの接点のようなものがあるでしょうか?先生が授業という形で、学生のみなさんに伝えたいのはどんなことでしょうか。

丸山 番組作りも原点は対話の精神にあるという話をしましたが、まさにこの学びの場も対話の可能性に満ちた、豊かな化学反応を生む場だと感じます。異なるテーマを抱える仲間たちの研究に同一の課題を発見したり、分析を共有する過程で同じ構造を見出したり、さらには異質な発想に刺激を受けたりと思考を深めていく過程は、他者のまなざしと自己の内省と、まさに対話の連続です。そもそも「社会」×「デザイン」という概念の掛け算自体が、新たな異文化コミュニケーションの対話を感じさせますよね。「社会デザイン」という新たなフィールドにあって、学生の皆さんと共に僕もフラットに対話させてもらえる喜びがあると感じます。教える/教えられるというより、共に学び探究するという感覚、その喜びです。

様々な背景、様々な学びのモチベーション、そして問題意識を皆さんお持ちだと感じます。この多様な背景、個性を尊重し合い、それぞれがそれぞれのスタイルで自らの課題に挑み、それぞれの結果を出していって欲しいと願っています。シンプルに言えば、皆さん一緒に知のマラソンを走り続けましょう、ということになりますね。ただし、無理することなく楽しみながらそれぞれのペースで、というのも大事なポイントだと思いますが。

長 「教養」番組に深くに携わってこられた丸山先生は、社会人が学ぶことの意味や意義をどうお考えになられますか?(先生が考える「教養」とは何でしょう?)

丸山 「教養」には単なる知識、情報ではなく、ある事象を常にメタレベルで捉えられたり、オルタナティブな価値を見つけられたりという、奥行きある知性というイメージを抱いています。自分を固定化させず、原初に持っているエネルギーを大事にしながら、その開放と発動に際して柔軟性を忘れないための作法という言い方もできるように考えます。

最近はAIやデジタル技術と社会との関係性などについてもよく考えるのですが、AIがこの世界をどう捉えるか、そこに新たなリアリティ、認識の形が示される面白さに期待すると同時に、その一方、人間の精神構造がAIを無意識に模倣していってしまうことについての警戒感も持ちます。後者の危惧については、哲学、社会学、科学…様々な分野の皆さんからもよくお聞きする話です。たとえば、アメリカで近年話題の「ポリティカルコレクトネス疲れ」など、「正しい」概念が一人歩きし原理主義的になってしまうことで逆説的に働き、過剰適応を招いて、かえって息苦しい社会を生んでしまうような皮肉な状況につながっていることもあるように思います。AIとの向き合い方にも、そうした現象と重なる問題が潜んでいます。現実社会の複雑性に耐え切れず、AIが提示する「正解」に頼り、委ねることに慣れていくうちに自ら考えることを放棄する人々が増え、社会の硬直化も進んでいくことの怖さがそこにあります。そこにあるのは、人間の精神構造、認知の誤謬です。ともすれば環境に慣れてしまい、「見たいようにしか見ない」人間の性には自覚的でありたいと思っています。そうした視野狭窄を破壊するのも、教養のはずですね。仮にねじれた状況が生まれても、焦れることなく飄々と、ユーモアを忘れず対処できる柔軟性を、伸びやかな知性を鍛え続けたいものだと思います。

平易な比喩で言えば、「正解」を早く求められる時代だからこそ大事にしたいのは、「頭の良さ」より「頭の強さ」という言い方になるでしょうか。博覧強記であったり、パッと質問にきれいに回答したりというような目から鼻に抜ける優秀さではなく、あるとき疑問に感じたり、引っ掛かりを持ったりした問いを、ずっと忘れず考え続けられること。その答えが出るのは、ときには一〇年、二〇年ということもあったとしても、です。僕自身、子どもの頃に感じ考えたことが変形して、気づけば映像企画になったり、文章になったりということの繰り返しです。無意識の中に眠っているフラグメントが発酵して、あるとき思わぬ偶然から化学反応を起こし、新たなアイデアとなる…、そんな長い時を待てる胆力も大事なのではないでしょうか?その胆力も決して理屈で考えるようなものでもなく、身体に染み付いた子どもの頃目を輝かせた原初の体験につながるものと直感します。

たとえば精神的に疲れ、世の中に対して否定的になっている人でも、幼い頃初めてこの世界を認識できたとき、大いなる喜びに満ち溢れていたのではないか?そう想像してしまうのです。あどけない目をしていたときの子どもの頃の生命力が誰しも心の奥底に眠っているとしたら、それを取り戻せるのも、教養の力なのではないかと。子どもの頃の無垢な心、弾力性ある精神…そうしたものをいくつになっても思い出せれば…、そこに立ち返れる力、立ち返って生きる力を取り戻せるということ、その術となるのも教養の力なのかもしれません。

長 最後に、ただいま興味をお持ちのテーマ、これから掘り下げていきたい領域などがありましたらお聞かせください。

丸山 ポスト産業資本主義と言われる現代の経済、社会の行方、AI時代の人々の精神性の所在、サブカルチャー的な視点まで踏まえた社会、国家のありよう、デジタル時代に育まれるべき創造性とは?など、様々な領域、方向性で、探究したいテーマも多岐にわたっていますが、あえてひと言にすれば、社会と個人の間にある力学、そして人間という不思議な存在、その本質を探究し続けたいということになるでしょうか。

「社会デザイン」という学のありよう自体が、僕の勝手なイメージですが、アカデミズムとジャーナリズムのハザマ、分析と総合の往復運動という感覚があります。物理学が相対性理論、量子論へと更新されていったように、大きな時代の曲がり角の中で、社会科学、人文科学の方法論、思考のフレーム自体が更新されていく状況を楽しみながら、本質に目を凝らせるよう、精進し続けたいと思っています。

ご一緒に、研究と対話、思考の時を共有できますように。どうぞ、よろしくお願い致します。

以上

プロフィール

PROFILE

丸山俊一

慶應義塾大学経済学部卒業後、NHK入局。ディレクター/プロデューサーとして様々な教養ドキュメントを企画、制作。「欲望の資本主義」「欲望の時代の哲学」「世界サブカルチャー史 欲望の系譜」他。

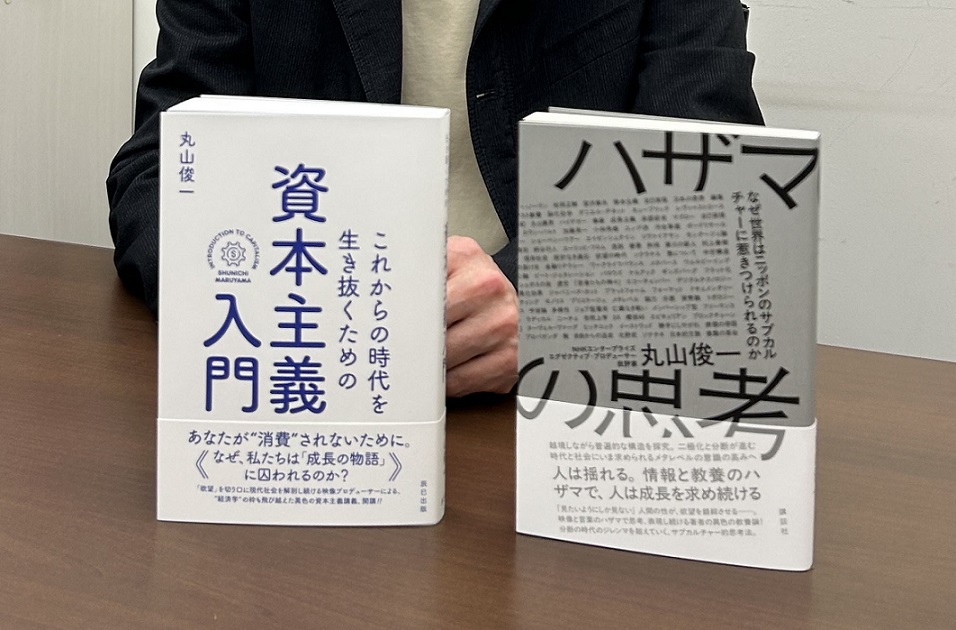

著書に『ハザマの思考』(講談社2025)『これからの時代を生き抜くための資本主義入門』(辰巳出版2025)など。

映像メディア論/社会思想/社会哲学/AI社会論などを探究。

※肩書、経歴は2025年3月時点。